リニア中央新幹線

JR東海が進めるプロジェクトであるリニア中央新幹線の建設に当社も様々な場面で参画しています。

山梨リニア実験線ガイドウェイ側壁撤去工事

2020年9月から名工建設㈱との JVとして山梨リニア実験線北線の 旧ビーム式ガイドウェイ側壁撤去処分工事に参画しました。工事には特殊制作車両や

重量級クレーン(450t吊、200t吊)を用いて延長8.4㎞を施工しました。リニア走行試験による作業時間等の制限の中、昼夜混合作業で2年半にわたり行い2023年3月に完了しました。

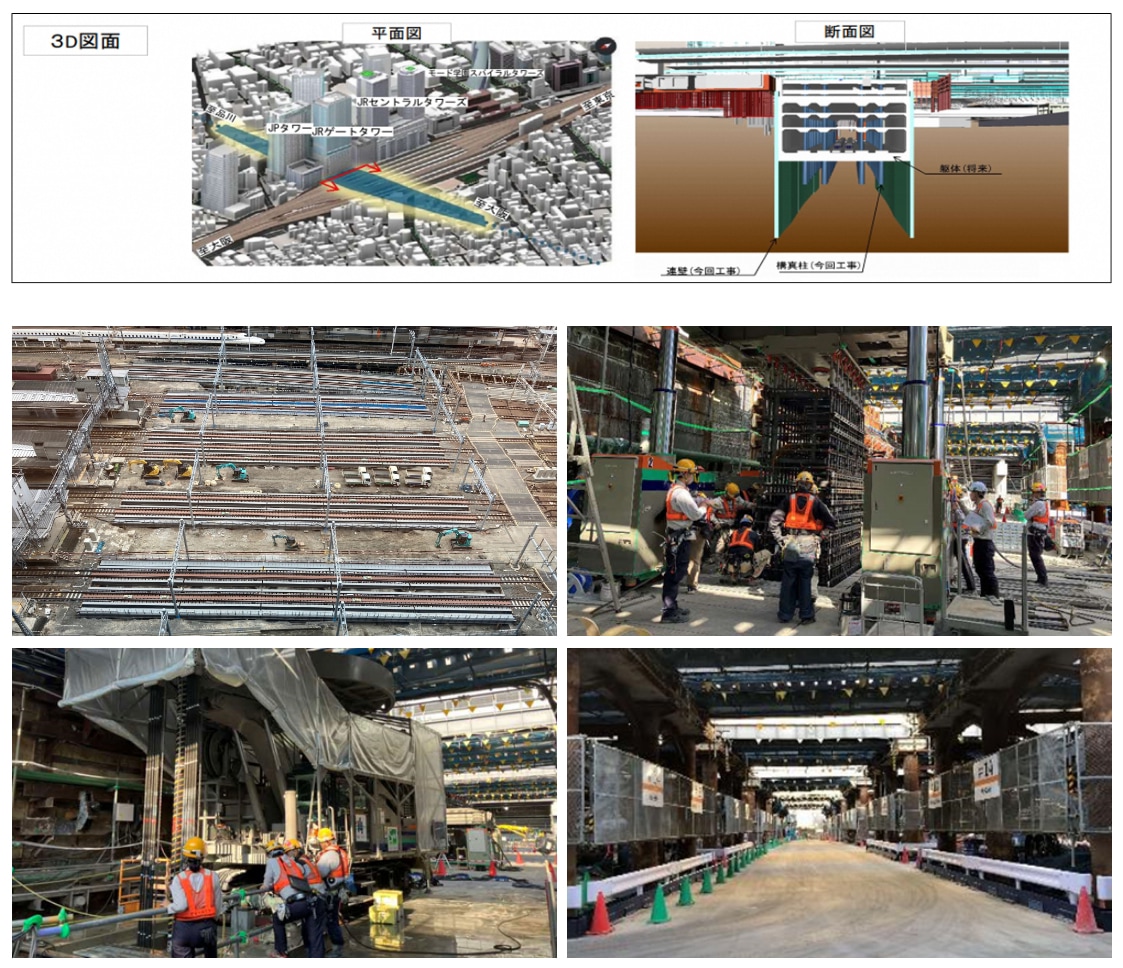

中央新幹線名古屋駅新設工事

新幹線、在来線が走行する名古屋駅地下約30mに最大幅60m延長900mの巨大な駅を建設する工事を行っており、

当社は2016年9月~2020年11月【中央東工区(1期)】、2018年12月~【中央東工区(2期)】にJVとして参画しています。

1期工事では名古屋駅の在来線直下に駅を作る準備作業として、在来線を支える73連もの工事桁を架設しました。

現在行っている2期工事では新駅の駅構造物の外周土留となる地中連続壁の工事を行っています。

山梨リニア実験線の建設及び改修工事に携わった経験を活かし、リニア走行開始まで今後も続くあらゆる工事に向けて、

さらなる技術力向上とノウハウの蓄積に努めています。